★飼育考察★

ゴライアス(ゴリアテスとプレイシー)を何年か飼育してみて、産卵から羽化までの成功率が

ずいぶんと高くなってきた。成虫ペアは活動開始後も半年以上生きるようになった。難しい部分は

産卵と蛹化だが、それもコツをつかめばクリアできるようになった。

飼育のポイントをここでまとめます。

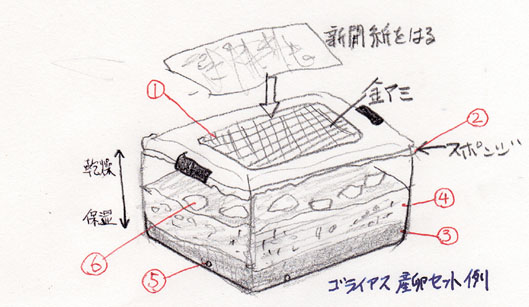

●産卵セット

まずは産卵セットですが、♂♀同居が望ましいです。クワガタやカブトと違って、メスのみでは

産ませても孵化できない傾向があります。

成虫は湿気も禁物で、ケースの内側に水滴がつくような環境で親虫は長生きしません。

しかし、産卵するにはある程度の湿った土が必要なので、工夫します。

私の産卵セット例

ケースは小さくてもプラケース大、できれば衣装ケースがいいでしょう。

①衣装ケースは、蓋をハンダゴテとノコギリで大きく切って窓をあけ、金網を張ります。

どちらもコバエの進入防止のため、内側でなく網の外側に新聞紙をセロテープで覆います。

成虫が登っても新聞紙を破くのを防ぐためです。

新聞紙は湿気を逃がすので、ケース内は乾燥するというわけです。

②私はコバエが嫌なので、衣装ケースの蓋とのスキマにはスポンジを挟んでいます。

次にマットを入れます。私はミヤマ産卵に使った黒いマットと普通のマットをミキサーで

③粉砕したものを水分多めで、5センチ以上の厚さに敷き詰め、固めます。

このとき、ちょっとこれでは湿りすぎかと思っても、気にしないでやってみます。

④その上に、普通のマット(クワガタ幼虫飼育に使ったものをチンしたものなど)を10~20センチほど入れます。

これは、普通に売っているマットくらいの水分で良。こうすることによって、固めた粉砕マットの水分を

その上の普通マットが吸いあげ、さらにその上の成虫活動スペースは、新聞紙の通気で

乾燥を保つので、湿った土~乾燥表面という層ができるわけです。

⑤メスは自分で、好みの湿度になった層に産卵します。

水分調整に慣れてくると、だいたいケースの底や壁に卵が見られるようになります。

餌はバナナか樹液ゼリーで十分です。⑥朽木の破片をたくさん入れて、転倒による体力消耗に気をつけます。

温度は最低23℃、だとちょっと厳しい・・か、というところです。28℃くらいのほうが産みはよいです。

しかし、決してケース内を蒸れさせないことです。

一週間~二週間ほどで、表面のマットは乾いてきますが、中のマットは適当な湿度を

保っているはずです。

遅くても2~3週間でオスもメスも取り出し、別なケースに再セットします。

産卵しているかどうか、卵や初令がケースの外から見えない場合は、少しづつ掘ってみます。

一つでも出てきたら、埋め戻してあとは孵化するのを待ちます。

卵も初令も出てこない場合は、そのセットの状態を覚えておいて、経験とします。

湿度や温度を変えてみてもいいでしょう。

まれにまったく産まない♀や、たくさん産んでも一つも孵化しないものもいます。

そういう場合は、生命の不思議とし、またの機会を待ちましょう。

この環境で飼育すれば、活動後半年以上も生きることが出来ます。

●幼虫管理

幼虫飼育は簡単です。クワガタに比べると手入れが必要ですが、

慣れてくるとさほど面倒ではありません。

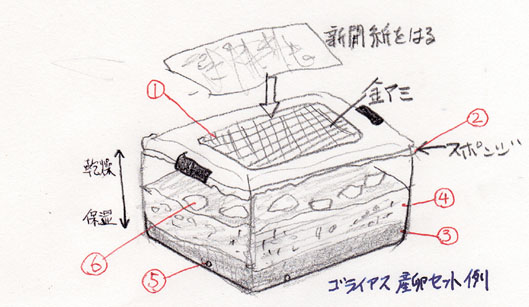

私の幼虫飼育例

まず、産卵セットに3ミリ~5ミリくらいのトンネルが出はじめて、できるだけ卵が孵化した

あとに取り出すほうが良いと思います。卵で取り出すと管理は面倒で、しかも孵化率もわるいので。

⑦プリンカップ大くらいの容器に2~3センチのマットを入れ、幼虫の身体に合わせて

半生ドッグフードを入れます。私は初令で1粒の半分。

マットは始めは産卵したマットを入れて、次第に新鮮なマットを足していきます。

私が使ったのはサウザマット(アンテマット)やカブト用マットです。

水分量は、売っている状態ほどか、それに少々水を足したくらいにします。

乾燥気味にすると、幼虫はマットの食いが悪くなり、しかもダニが増えやすくなります。

⑧ドッグフードを入れる場所は、ラベルの下と決めておきます。

場所がわかっていると、カビたとき楽にカビの周りのマットごとスプーンですくって捨てられます。

新鮮なドッグフードとマットを追加します。このとき、マットが乾いていたら、水を足して

マットを乾燥した状態にしないのが大切です。

カビで幼虫が死ぬことはないので、あまり過敏(ダジャレ?)にならなくても大丈夫です。

ドッグフードの追加は1日おきでも1週間に一度でもいいと思います。

私は初令で2~3日に一度、半粒。

二令で週に一度、1~2粒。

終令で2~3週間に一度、5粒~12粒くらいです。

温度は15℃~28℃であれば死にません。高温の場合、空気穴にダニがつまって

幼虫が酸欠になることがあるので、注意してください。

ドッグフードですが、我が家では半生タイプにし、水分多目のマット飼育では

ほとんどダニが発生しません。まれにダニが増殖するものもありますが、

全てを制御できるほど生命は甘くないと解釈しています。

終令になったら、新鮮なマットをドカドカ入れます。

マットをしっかり食べていると、フンも多くなります。

我が家でも、フンが多い者が大きく育っています。

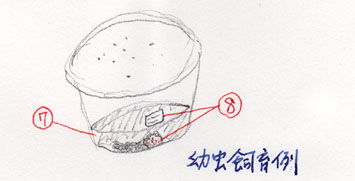

●蛹化準備

ゴライアス飼育の最大の山場です。

これを乗り切れないと新成虫と感動の対面はできませんので、

うまくコツをつかみましょう。

私の場合

一般にワンダリングといわれる、幼虫の脱走行動は、明らかに激しく這い出そうとするので

すぐにわかります。

原産地でも、幼虫として育つ場所と、繭を作る場所が違うのでしょうか。

これをみつけたら、蛹化の準備をします。

蓋がしっかり閉まり、あとで開け放すことが出来る容器を用意します。

蛹化用の土は、色々研究されていますが、私の場合は、知人のアドバイスを

参考に作っています。

⑨まず、ミキサーで細かく粉砕した黒化したような使用済みマットを用意します。

それに赤玉土を砕いてふるいにかけた細かい土を3~4割入れます。

それをよくかき混ぜて、幼虫飼育で使ったような水分量で容器にかるく押し詰めます。

乾燥させるのはまだ早いです。

そこにワンダリングした幼虫を入れると、動き回って、まるで容器や土を吟味しているかのようです。

蓋もしっかりしていないと押し開けるので、セロテープで止めるくらいでもやりすぎではありません。

⑩2~3日はぐるぐる動き回りますが、しばらくすると、静かになります。

土が気に入れば繭を作り始めますが、気に入らない場合や酸欠のときは蓋のすぐ下で

⑪やる気なさそうにしています。こういう場合は、環境を変えてあげます。

蓋を開けて、トンネルのあとが見え、それが少し乾燥しているようなら、

繭を作ろうとしている確立が高いです。あとは運を天にまかせましょう。

赤玉土を使う代わりに、黒土でもよい結果が出ているそうです。

私は蛹化マットを何回もチンして使いまわしています。

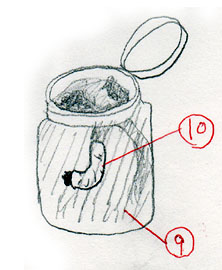

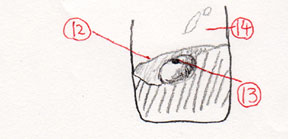

⑫1ヶ月以上経って、幼虫が出てこないようなら、上からそっと土を取り出してみます。

ゴライアスの繭は非常に薄いので、最新の注意を払います。

繭にさわったら、とりあえずは容器の蓋を半開きにして少しづつ容器内を乾燥させていきます。

コバエを防ぐには、キッチンタオルなどを輪ゴムでとめます。

⑬2~3ヶ月もすれば蛹になっているはずなので、真ん中に小さい窓を開けてみます。

⑭あとは観察しやすいように、ケース壁面をティッシュできれいにふき取ります。

蛹になっていたら、羽化までひたすら待ちます。何もやることはありません。

容器に水滴などつくようでは湿気が多すぎです。あくまで乾燥させます。

●羽化

いよいよ羽化です。ここまで長い道のりでした・・・。

私の場合

羽化したものは私の精神衛生上、窓を広げてその美しさをたしかめ、感動に浸ります。

ゴライアスは羽化してもなぜかぐったりと動かない期間があります。

つついても関節はクラクラ。まるで死んでいるようです。

しかし、ここで慌ててはいけません。じっと見ていると、かすかに動いています。

まだ繭から取り出さず、自分で動き出すのを待ちます。

なんと、長い場合は半年以上も活動しません。これがペアリングのタイミングに大きく影響するので、

自分ひとりで累代を続けるのが難しいゆえんです。

人はお金が絡むと、秘密を持ったり、助け合いの心を忘れてしまいます。

日本で世界中の甲虫と出会えるのは素晴らしいことです。

しかし、欲に深入りしすぎると、待っているのは思わぬしっぺ返しです。

ゴライアスという素晴らしい甲虫を愛する方へ、大袈裟に言います。

私たちは世界でも稀な、長い人類史でも「この時しかない」幸運な数年間を体験できています。

私は彫刻家としてそのことに感謝します。

大切な「天の時」を有効に、協力し合って持続させましょう。